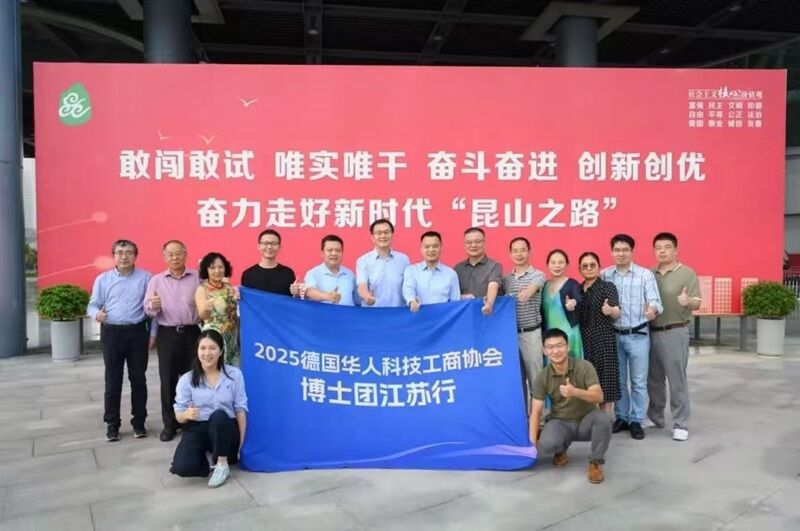

深秋的江南,是一年之中最炫美的季节。伴随梧桐叶如鎏金信笺翩跹而下,德国华人华侨科技工商协会博士团踏上江苏大地,开启为期7天的考察之旅。从昆山的智造车间到盐城的零碳产业园,再到徐州的产业高地,这场跨越山海的寻访,既是中德科创基因的对话,更是异乡赤子与故土发展的深情相拥。

创新与产业的精准对接:当精密齿轮咬合江南秋色

创新的种子,总要落在最宜生长的土壤。在昆山,霸榜全国百强县21年的“领头羊”早已备好沃土——众多科研院所和园区的平台支撑、诚意满满的人才政策、配套齐全的产业结构,让“无废城市”治理、AI语言模型等前沿项目路演现场掌声不断。当德国华人科技工商协会与昆山工业技术研究院签下合作备忘录,笔墨落下的瞬间,便架起德国侨界科技资源与本土产业需求的桥梁,让技术研发与成果转化有了明确的航向。

在盐阜大地,博士团带来的低温二氧化碳储能发电技术和无损无接触涂镀层智能检测系统项目引起广泛关注。德国二氧化碳能源技术有限公司首席科学家奚振华博士满怀信心地说:“低温储能发电技术,获得德国授权的两项发明专利,非常契合盐城绿色低碳产业发展定位,必将会有广阔的应用前景。”

徐州项目对接会的现场,徐州人用特有的热情迎接博士团——每位成员都被前来对接的园区、企业和高校包围,洽谈、对接、联络……这样热火朝天的忙碌,一直延续到中午用餐。徐州市委常委、统战部部长孙文华说:“我们前期做好功课,加强与博士团每位成员的沟通联系,确保每个项目有4家以上的意向企业单位对接,目的就是更好推动项目在徐落地”。

认知与发展的深度融合:在时空叠影里寻找共振

博士团的江苏之行,既是一次发现之旅,更是一次认知和理念的重塑。参观昆山科博馆,从过去的“小六子”到如今的百强“榜首”,“昆山之路”引发博士团成员久久沉思。漫步黄海森林公园笔直如列的水杉林间,呼吸着富含负氧离子的清新空气,博士团成员惊叹于60年前这里曾是一片荒无人烟、寸草不生的盐滩地。面对徐工集团以科技创新带动产业创新,不断攀登全球高端装备制造产业珠峰,博士团成员由衷感佩和自豪。大家认为,江苏的资源禀赋在全国并不靠前,但江苏人从无到有、敢闯敢试、勇于争先,创造了一个又一个“神话”“奇迹”,才有了如今制造门类最全、创新活力最强的省份。

初次的邂逅,往往触发心灵的感动。来自德国 AIM 系统有限公司的董嵘博士此前从未到过徐州和盐城,她深情地说:“苏北的城市建设和产业发展布局与我印象中的落后穷困产生鲜明对比,这里生活富足、宜居宜业,产业和人才政策配套齐全,苏北我会再来的”。

游子与故土的情感回归:用技术经纬编织乡愁

适逢中国“创新驱动”战略和德国“数字化转型”战略形成的中德两国在工业、科技和商务领域深入合作的战略机遇期,德国华人科技工商协会于2017年底应运而生,聚合了一大批有着丰富实践经验的在德华人高端专业技术人才,肩负起“深化中德科技交流”的使命和责任。虽有三年疫情的阻隔,德国华人科技工商协会从2018年起已组织5次江苏行活动,先后到访15个设区市、县(区),把游子对故土的思念用一系列科技转化和人才交流成果安放在江苏大地上。

“作为江苏人,我始终把推进德国与江苏的科技交流合作作为矢志不渝的奋斗目标,希望把更多的德国技术引入江苏,为江苏经济的高质量发展注入德国基因”。协会会长朱宾用一口南京普通话动情地说。他虽旅居德国20余年,但乡音不改、爱乡之情更切!

长江潮涌,科创无界。当德国的工业底蕴遇上江苏的创新活力,当异乡游子的搭桥之力撞上祖国发展的奋进之势,一座连接中德、跨越山海的科创之桥已然成型,正静待更多合作之花在此绽放。